不断丰富的高速和极高速ADC以及数字处理产品正使过采样成为宽带和射频系统的实用架构方法。半导体技术进步为提升速度以及降低成本做出了诸多贡献(比如价格、功耗和电路板面积),让系统设计人员得以探索转换和处理信号的各种方法--无论使用具有平坦噪声频谱密度的宽带转换器,或是使用在目标频段内具有高动态范围的带限Σ-Δ型转换器。这些技术改变了设计工程师对信号处理的认识,以及他们定义产品规格的方式。

噪声频谱密度(NSD)及其在目标频段内的分布,能够让其在数据转换过程中更好的被滤除。

比较在不同速度下工作的系统,或者查看软件定义系统如何处理不同带宽的信号时,噪声频谱密度(NSD)可以说比信噪比(SNR)更为有用。它不能取代其他规格,但会是分析工具箱中的一个有用参数指标。

我的目标频段内有多少噪声?

数据转换器数据手册上的SNR表示满量程信号功率与其他所有频率的总噪声功率之比。

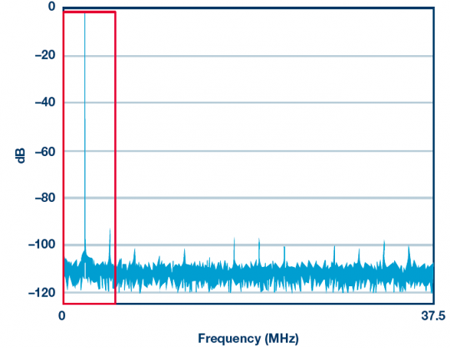

图1. 9 dB调制增益的图形表示:保留全部信号,丢弃7⁄8噪声。

现在考虑一个简单情况来比较SNR和NSD,如图1所示。假设ADC时钟频率为75 MHz。对输出数据运行快速傅里叶变换(FFT),图中显示的频谱为从直流到37.5 MHz。本例中,目标信号是唯一的大信号,且碰巧位于2 MHz附近。对于白噪声(大部分情况下包含量化噪声和热噪声)而言,噪声均匀分布在转换器的奈奎斯特频段内,本例中为直流至37.5 MHz。

由于目标信号在直流与4 MHz之间,故可相对简单地应用数字后处理以滤除或抛弃一切高于4 MHz的频率(仅保留红框中的内容)。这里将需要丢弃7⁄8噪声,保留所有信号能量,从而有效SNR改善9 dB。换句话说,如果知道信号位于频段的一半中,那么事实上可以在仅消除噪声的同时,丢弃另一半频段。

这就引出了一条有用的经验法则:存在白噪声时,调制增益可使过采样信号的SNR额外改善3 dB/倍频程。在图1示例中,可将此技巧应用到三个倍频程中(系数为8),从而使SNR改善9 dB。

当然,如果信号处于直流和4 MHz之间某处,那么就不需要使用快速75 MSPS ADC来捕捉信号。只需9 MSPS或10 MSPS便能满足奈奎斯特采样定理对带宽的要求。事实上,可以对75 MSPS采样数据进行1/8抽取,产生9.375 MSPS有效数据速率,同时保留目标频段内的噪底。

正确进行抽取很重要。如果只是每8个样本丢弃7个,那么噪声会折叠或混叠回到目标频段内,这样将得不到任何SNR改善。必须先滤波再抽取,才能实现调制增益。

即便如此,虽然理想的滤波器会消除一切噪声,实现理想3 dB/倍频程的调制增益,但实际滤波器不具备此类特性。在实践中,所需的滤波器阻带抑制量与试图实现多少调制增益成函数关系。另外应注意,“3 dB/倍频程”的经验法则是基于白噪声假设。这是一个合理的假设,但并非适用于一切情况。

一个重要的例外情况是动态范围受非线性误差或通带中的其他杂散交调分量影响。在这些情况下,“滤波并丢弃”方法不一定能滤除杂散分量,可能需要更细致的频率算法。

将SNR和采样速率转换为噪声频谱密度

当频谱中存在多个信号时,比如FM频段内有许多电台,情况会变得愈加复杂。若要恢复任一信号,更重要的不是数据转换器的总噪声,而是落入目标频段内的转换器噪声量。这就需要通过数字滤波和后处理来消除所有带外噪声。

有多种方法可以减少落入红框内的噪声量。其中一种是选择具有更好SNR(噪声更低)的ADC。或者也可以使用相同SNR的ADC并提供更快的时钟(比如150 MHz),从而让噪声分布在更宽的带宽内,使红框内的噪声更少。

NSD进入视野

这就提出了一个新问题:如要快速比较转换器滤除噪声的性能,有没有比SNR更好的规格?

此时就会用到噪声频谱密度(NSD)。用频谱密度(通常以相对于每赫兹带宽的满量程的分贝数为单位,即dBFS/Hz)来刻画噪声,便可比较不同采样速率的ADC,从而确定哪个器件在特定应用中可能具有最低噪声。

表1以一个70 dB SNR的数据转换器为例,说明随着采样速率从100 MHz提高到2 GHz,NSD有何改善。

表1.改变一个70 dB SNR的ADC的采样速率

| Case 案例 |

Sample Rate 采样速率 |

Nyquist BW 奈奎斯特带宽 |

SNR | NSD | SNR in 50 MHz Band 50 MHz频段SNR |

Oversampling Ratio for 50 MHz BW 50 MHz带宽过采样率 |

| A | 100 MSPS | 50 MHz | 70 dB | –147 dBFs/Hz | 70 dB | 1 |

| B | 500 MSPS | 250 MHz | 70 dB | –154 dBFs/Hz | 77 dB | 5 |

| C | 1 GSPS | 500 MHz | 70 dB | –157 dBFs/Hz | 80 dB | 10 |

| D | 2 GSPS | 1 GHz | 70 dB | –160 dBFs/Hz | 83 dB | 20 |

表2显示了部分极为不同的转换器的多种SNR和采样速率组合,但所有组合都具有相同的NSD,因此每一种组合在1 MHz通道内都将具有相同的总噪声。注意,转换器的实际分辨率可能远高于有效位数,因为很多转换器希望具有额外的分辨率以确保量化噪声对NSD的影响可忽略不计。

表2.几种极为不同的转换器均在1 MHz带宽内提供95 dB SNR;

SNR计算假定为白噪底

(无杂散影响)

| Sample Rate 采样速率 |

Nyquist BW 奈奎斯特带宽 |

Number of Bits 位数 |

SNR | NSD | SNR in 1 MHz Band 1 MHz频段SNR |

|

| Case 1 情形1 |

100 GSPS | 50 MHz | 8 | 48 dB | –155 dBFs/Hz | 95 dB |

| Case 2 情形2 |

10 GSPS | 5 MHz | 10 to 12 10至12 |

58 dB | –155 dBFs/Hz | 95 dB |

| Case 3 情形3 |

1 GSPS | 500 MHz | 14 | 68 dB | –155 dBFs/Hz | 95 dB |

| Case 4 情形4 |

100 MSPS | 50 MHz | 14 | 78 dB | –155 dBFs/Hz | 95 dB |

在一个传统的单载波系统中,使用10 GSPS转换器捕捉1 MHz信号似乎很滑稽,但在多载波软件定义系统中,那可能是设计人员恰恰会做的事情。一个例子是有线机顶盒,其可能采用2.7 GSPS至3 GSPS全频调谐器来捕捉包含数百电视频道的有线信号,每个频道的带宽为数MHz。对于数据转换器而言,噪声频谱密度的单位通常为dBFS/Hz,即相对于每Hz满量程的dB。这是一种相对量度,提供了对噪声电平的某种“折合到输出端”测量。还有采用dBm/Hz甚至dB mV/Hz为单位来提供更为绝对的量度,即对数据转换器噪声的“折合到输入端”测量。

SNR、满量程电压、输入阻抗和奈奎斯特带宽也可用来计算ADC的有效噪声系数,但这涉及到相当复杂的计算,参见ADI公司指南MT-006:“ADC噪声系数--一个经常被误解的参数”。

过采样替代方法

在较高的采样速率下使用ADC通常意味着较高的功耗--无论是ADC自身抑或后续数字处理。表1显示过采样对NSD有好处,但问题依然存在:“过采样真的值得吗?”

如表2所示,使用噪声较低的转换器也能实现更好的NSD。捕捉多载波的系统需要工作在较高采样速率下,因此会对每个载波进行过采样。不过,过采样仍有很多优势。

简化抗混叠滤波--过采样会将较高频率的信号(和噪声)混叠到转换器的奈奎斯特频段内.所以为了混叠影响,这些信号需要在AD转换前被滤波器滤除。这意味着过滤器的过渡带必须位于最高目标捕捉频率(FIN)和该频率的混叠(FSAMPLE、FIN)之间。随着FIN越来越接近FSAMPLE/2,此抗混叠滤波器的过渡带变得非常窄,需要极高阶的滤波器。2至4倍过采样可大幅减少模拟域中的这个限制,并将负担置于相对容易处理的数字域中。

即便使用完美的抗混叠滤波器,要最大程度减少转换器失真产物折叠的影响也会带来不足,在ADC中产生杂散和其他失真产物,包括某些极高阶谐波。这些谐波还将在采样频率内折叠,可能返回带内,限制目标频段内的SNR。在较高的采样速率下,所需频段成为奈奎斯特带宽的一小部分,因而降低了折叠发生的概率。值得一提的是,过采样还有助于可能发生带内折叠的其他系统杂散(比如器件时钟源)的频率规划。

调制增益对任何白噪声都有影响,包括热噪声和量化噪声,以及来自某些类型时钟抖动的噪声。

随着速度更高的转换器和数字处理产品的成熟,系统设计人员更频繁地使用一定量的过采样以发挥这些优势,比如噪底和FFT。

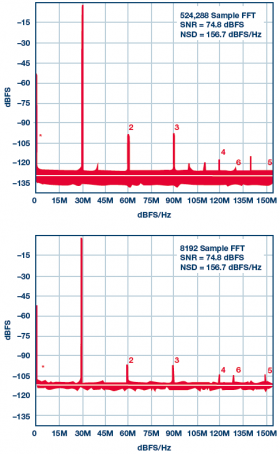

图2. 524,288样本FFT和8192样本FFT的ADC

用户可能很希望通过检查频谱曲线以及查看噪底深度来比较转换器,如图2所示。进行此类比较时,重要的是需记住频谱曲线取决于快速傅里叶变换的大小。较大的FFT会将带宽分成更多的频率仓,每个频率仓内累积的噪声会变少。这种情况下,频谱曲线会显示较低的噪底,但这只是一个绘图伪像。事实上,噪声频谱密度并未发生改变(这是改变频谱分析仪分辨率带宽的信号处理等效情况)。

最终,如果采样速率等于FFT大小(或者成适当比例),那么比较噪底是可以接受的,否则可能产生误解。这里,NSD规格可用于直接比较。

当噪底不平坦时

到目前为止,关于调制增益和过采样的讨论都假设噪声在转换器的奈奎斯特频带内是平坦的。这在很多情况下是一个合理的近似,但也有某些情况不适用该假设。

例如,之前已经提到调制增益并不适用于杂散,虽然过采样系统在频率规划和杂散处理方面可能有一些优势。此外,1/f噪声和部分类型的振荡器相位噪声具有频谱整形性能,调制增益计算不适用于此类情况。

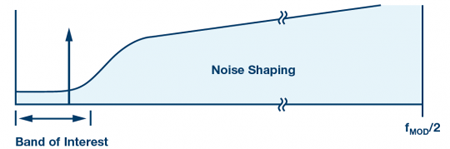

图3.目标频段和噪声整形

噪声不平坦的一个重要情形是使用Σ-Δ型转换器时。

Σ-Δ型调制器通过对反馈回路(量化器输出)调制,进而实现对量化噪声整形,从而降低目标频段内的噪声,但代价是增加带外噪声,如图3所示。

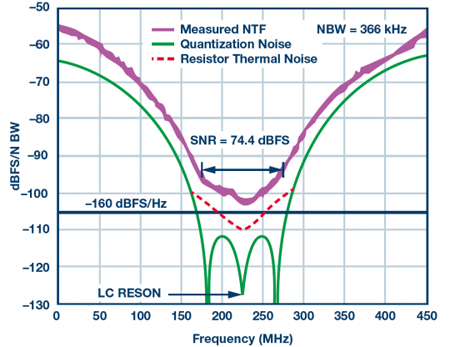

即使不进行完整分析,也可以看到,对于Σ-Δ型调制器,使用NSD作为确定带内可用动态范围的规格尤为有效。图4显示的是高速带通Σ-Δ型ADC放大后的噪底曲线。在75 MHz目标频段内(中心频率为225 MHz),噪声为-160 dBFS/Hz左右,SNR超过74 dBFS。

图4.AD6676—噪底

一个总结性范例

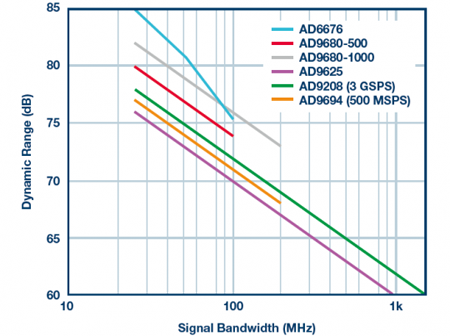

为了总结并强化我们已经讨论过的内容,现在看图5所示曲线。本例考虑五款ADC:一款12位、2.5 GSPS ADC(紫色曲线);一款14位、1.25 GSPS ADC,时钟速度分别为500 MSPS(红色曲线);和1 GSPS(绿色曲线);一款14位、3 GSPS ADC,时钟速度为3 GSPS(灰色曲线);一款不同的14位、500 MSPS ADC,时钟速度为500 MSPS(蓝色曲线);最后是图4提到的带通Σ-Δ型ADC。前五种情况的特征是具有近乎白色(平坦)的噪底,而Σ-Δ型ADC具有浴盆形噪声频谱密度,在目标频段内的噪声很低,如图4所示。

在每种情况中,采样速率保持固定,通过改变数字滤波器(其移除数字化处理后的带外噪声)的截止频率来扫描信号带宽。由此可得出几点结论。

首先,降低信号带宽会提高动态范围。然而,紫色、红色和绿色直线的斜率始终为3 dB/倍频程,因为其NSD曲线是平坦的。蓝色曲线的斜率(Σ-Δ型ADC)则相当陡峭。当在通道的陡坡上扫描抽取滤波器的截止频率时,上述现象尤其明显,因为该频率的每次递增/递减都会导致滤除的噪声功率量迅速变化。

其次,各曲线具有不同的垂直偏移,这取决于转换器的NSD。例如,红色和绿色曲线对应相同的ADC。但绿色曲线(1 GSPS)高于红色曲线(500 MSPS),因为其NSD比其他情况低3 dB/Hz,其时钟是红色曲线的两倍。

图5显示了多种不同高速ADC的SNR与信号带宽的权衡关系:五个斜率遵从平坦噪底的3 dB/倍频程调制增益,而AD6676由于噪底整形而表现出更陡的调制增益。

图5.不同ADC的SNR与信号带宽的关系

结语

不断丰富的高速和极高速ADC以及数字处理产品正使过采样成为宽带和射频系统的实用架构方法。半导体技术进步为提升速度以及降低成本做出了诸多贡献(比如价格、功耗和电路板面积),让系统设计人员得以探索转换和处理信号的各种方法--无论使用具有平坦噪声频谱密度的宽带转换器,或是使用在目标频段内具有高动态范围的带限Σ-Δ型转换器。这些技术改变了我们对信号处理的认识,以及我们定义产品规格的方式。

思考如何捕捉信号时,工程师可能会想到去比较在不同速度下工作的系统。进行这类比较,或者查看软件定义系统如何处理不同带宽的信号时,噪声频谱密度可以说比SNR更为有用。它不能取代其他规格,但会是规格列表上非常有用的一个目。

参考文献

MT-006:“ADC噪声系数--一个经常被误解的参数”。ADI公司,2014年。

作者简介

David H. Robertson自1985年从达特茅斯学院毕业后,便一直在ADI公司数据转换器部门工作。他从事过采用互补双极性、BiCMOS和CMOS工艺的各类高速DAC和ADC设计。他与美国、爱尔兰、韩国、日本和中国的产品开发团队合作,历任产品工程师、设计工程师、产品线总监和模拟技术副总裁。David目前是ADI公司高速转换器部门的产品与技术总监。

David拥有15项转换器和混合信号电路方面的专利,参加过两次“最佳小组”国际固态电路会议晚间小组谈话,是荣获《IEEE固态电路杂志》1997最佳论文奖的论文的合著者。他从2000年至2008年担任ISSCC技术计划委员会委员,并在2002年至2008年期间担任模拟与数据转换器小组委员会主席。

Gabriele Manganaro拥有意大利卡塔尼亚大学工程博士学位。1994年始,他在意法半导体和德克萨斯农工大学做过研究工作。后在德州仪器做过数据转换器IC设计,并担任过国家半导体(美国)设计总监。自2010年起,他担任ADI公司高速数据转换器工程总监。他曾连续7年担任ISSCC数据转换器技术小组委员会委员。他先后担任过《IEEE电路与系统论文集》的副编辑、副主编和主编。他已撰写或合作撰写60篇论文及3本著作(其中最著名的是2011年剑桥大学出版社出版的《高级数据转换器》),并拥有15项美国专利(及相应的欧洲和日本专利)和其他申请中的专利。他还是多个科学奖项的获得者,包括英国卢瑟福阿普尔顿实验室的1995年CEU奖、1999年IEEE电路与系统杰出青年作者奖、2007年IEEE欧洲固态电路会议最佳论文奖。他是IEEE院士(自2016年起)、IET院士(自2009年起)、Sigma Xi会员以及IEEE电路与系统协会理事会成员(2016 – 2018)。

粤公网安备 44030902003195号

粤公网安备 44030902003195号